目次

甘くみていたタイヤ交換

はっきり言って、甘くみていました。

今までは、チューブタイヤしか交換したことがなかったので、ホイールさえ外してしまえば、仕事は半分終わったものだと、高をくくっていましよ。

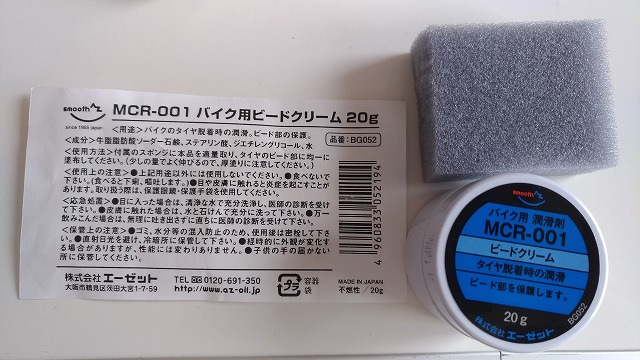

ビートワックスを買っていればもう少し楽ができたのかもしれませんが、このあと何回タイヤ交換するかわからないのに、わざわざビードワックスなんて買えますかいな。

工具なら他に流用ができたり、困った時に「あの工具を使えばもしかしたら。」とかワクワクしたり、初めて工具と対面するときのドキドキなんて事もあるのに、ビードワックスなんてワクワクもドキドキもしませんがな。

というわけで、力と時間と根性のないかたは、バイク屋に任せてください。

私のように、力も時間も根性もお金もなく、近所に信用できるバイク屋もない片田舎に住んでいるので、仕方なくやっています。

たった2,000Km弱でスリップサインが出る?

スズキレッツ4の安普請さはすごいです。

このバイクを設計した人は、設計走行距離数を何キロに設定しているのだろうと思います。

タイヤは2,000Km弱でこのようにスリップサインが出ています。

タイヤの表面も、荒れていますね。

それ程、ハードに攻めているつもりはないのですが、フロント周りがあまりにも貧弱な(フロントタイヤがグリップしない)ので、ブレーキング時にフロント荷重になると恐ろしくてターンインできないので、リア荷重にして(リアサスペンションは交換済)フロントを遊ばせるような乗り方をしているので、リアタイヤへの負荷が高いのはわかっていたのですが、2,000km弱でスリップサインが出てくるなんて・・・。

この後の記事でも紹介しますが、ウェイトローラーも偏摩耗していますし、Vベルトもすでに滑っています。

マフラーの塗装も悪くすでにサビが浮き出しています。

普通に通勤の足などに使って毎日乗っていたら、1年足らずで3,000kmを超えるなんて普通にあるので、新車で購入しても1年でバイク屋のお世話になることになりそうですね。

コストダウンで新車価格を抑えることができても、メンテナンスで出費が増えればユーザーとしては満足度が低くなり、メーカーとしてのイメージも悪くなると思うのですが。

交換するタイヤ

今回、交換するタイヤはコスパで選んだアベレージタイヤです。

アンダーパワーのスクーターのリアタイヤに、ハイグリップタイヤを入れてもレースで使う以外では意味はありません。挙動のわかりやすいタイヤのほうが普段遣いでは楽ちんですし、タイヤ自体の重量が軽いので燃費も良くなるし、少ないパワーを食われることもありません。

DUNLOP(ダンロップ)バイクタイヤスクーター用 RUNSCOOT D307 前後輪共用 80/90-10 44J チューブレスタイプ(TL) 305511 二輪 オートバイ用

生産国はインドネシアです。

ダンボールが中に詰められて、変形しないようにされて送られてきました。

エアバルブ

タイヤ交換時には、エアバルブも交換します。

エアが入れやすいように、L型バルブにします。

10インチだとエアポンプによっては先端のアタッチメントがブレーキなどにあたってしまって、うまくエアを入れられないなんてこともありますから。

安い部品をケチるとダメ

エアバルブをケチって、Amazonで知らないメーカの「Garage.com 原付・二種バイクスクーターなど小径タイヤ用 L型 チューブレスタイヤエアバルブ」エアバルブを使ってしまいました。

これが、1年も経たないうちにヒビ割れが発生してきました。(泣) 元々が安い部品なのに、ケチってしまうとこんなことになり…

後日、前後輪共タイヤを組み直すはめになりました。

少々高いですが、国産有名メーカー(DUNLOP)のものをオススメします。

DUNLOP(ダンロップ)チューブレスバルブ スナップインバルブ PVR-70 208271 二輪 オートバイ用

タイヤレバー

タイヤレバーは、モノタロウでセット販売で1,390円のものです。

タイヤレバーグリップタイプ+リムガードセット(各2個)

タイヤレバーグリップタイプ(全長290mm)×2 ・リムガード×2

タイヤレバーは強度的には問題ありませんでしたが、取付時に長さが足りずにパイプを使って延長して取り付けました。

リムガードはスクーターの10インチホイールでは、Rがきつすぎて上手く使えませんでした。

マフラーの取り外し

手慣れたバイク屋さんだと、ホイールを外さずにタイヤ交換できるようですが、マフラーの再塗装も兼ねて、ホイールを外しました。

マフラーの取り外しは、同時におこなったマフラー塗装の記事を参考にしてください。

リアホイールの取り外し

リアホイールは、24mmのナットで留められています。

インパクトドライバーがあればガガガッとやれば、簡単に外れます。

レンチで取り外す場合は、リアホイールが回らないように固定しなけれななりません。

今回は、クランプを使ってリアブレーキレバーを固定しましたが、タイラップでも簡単に固定できます。

センターナットに掛けたレンチをパイプで延長して緩めました。

リアブレーキレバーの固定を外すとリアホイールが外せます。

外してみるとタイヤの減り具合が、より顕著に見ることが出来ました。

装着時よりも、タイヤの減りがリアルに見えて、ツルツルですね。

タイヤの交換

え~、ここで謝罪しなければなりません。

交換に手間取ってしまって、画像を撮るのを忘れていました。

いや、忘れていたと言うよりも、撮ることができなかったのです。

上手くビードが落ちないで軽くパニックになるわ、両手両足が塞がるわ、日暮れは近くなってくるわで・・・。

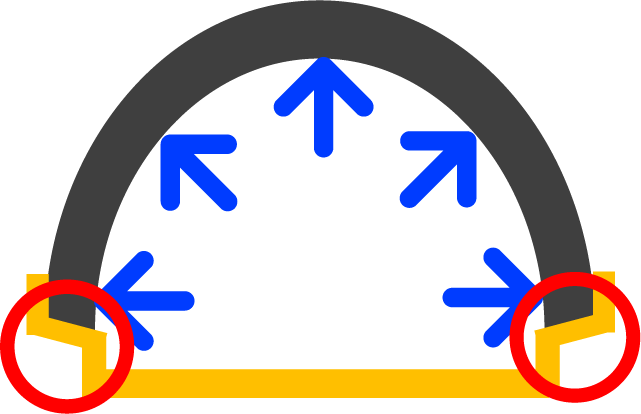

チューブレスタイヤのビードとホイール

チューブレスタイヤは、ホイールとタイヤのビード部分(赤丸)が空気圧で密着して空気漏れがしない構造になっています。

チューブレスタイヤの断面

灰色:タイヤ

黄色:ホイール

青色矢印:空気圧

赤丸:ビード

ビードが落ちている状態

ビードが上がっている状態

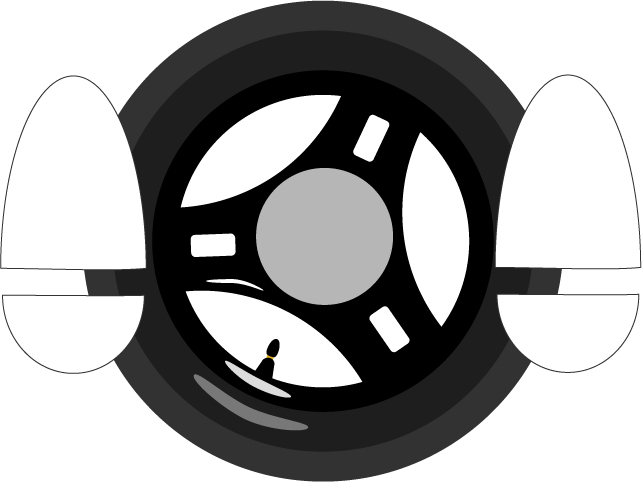

「ビードが上がる」って?

ビード部分は、タイヤにエアーを入れることにより、ホイールの耳部分に密着しながらせり上がっていきます。

これを、「ビードが上がる」と表現して、「ポコン」という音と共にホイールに密着します。

「ビードを落とす」って?

反対に「ビードを落とす」とは、タイヤ内のエアーを抜いて、タイヤをホイールの中心側に押し込んで、タイヤとホイールの密着を外す作業です。

タイヤを外す

タイヤ交換をする場合は、大抵の場合はホイールにタイヤがはまっているので、ホイールとタイヤの密着を外す「ビートを落とす」作業から始めます。

ダンボール等を下に敷いてから作業しましないと、ホイールがキズだらけになってしまいます。

まずは、空気を抜いてから、タイヤを踏んでみました。

こんな感じです。

全く歯がたちません。

後から考えると、バルブを交換するつもりだったので、この時点でバルブを、カッターナイフで切り落としてもよかったのではないかと。

そうすれば、踏みつけて圧縮された空気が排出されるので、ビードが落ちたかもしれません。

レッツ4の場合は、タイヤが小さいので、ビード部分にうまく体重が乗せることができなくて、タイヤの外側が潰れるばかりで、ビードが落ちる気配はありませんでした。

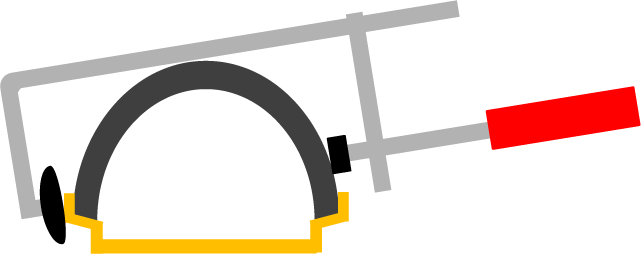

クランプを使ってビードを落とす

次にチャレンジした方法は、「クランプ殺法」です。

木工用のクランプを「ビードブレーカー」代わりに利用して、タイヤとホイールに掛けて無理矢理、ビートを落とそうとのタクラミです。

木工用クランプは、木と木を接着する時等に固定・圧迫したりするものです。

時折、ダイソーなんかでも、2~300円で売っている時もあります。

クランプを2本使いました。

クランプを、ホイールとタイヤに引っ掛けます。

タイヤ側は、なるべくビードぎりぎりにかけておきます。

あとは、クランプをグリグリと締付けて、ビードを落とします。

1ヶ所ビードが落ちたら、少し離れた場所に同じ様にクランプを掛けて、ビードを落とします。

あとはクランプを外して、ビードが落ちた部分にタイヤレバーを掛けて、タイヤを潰すようにすれば、ムニューっと落ちます。

反対側は1ヶ所落とせば、そこからタイヤレバーで落とせました。

ビードが落ちたら、タイヤのビードにシリコンスプレーを一吹きます。

ホームセンターでも手に入ります。

シリコンスプレーは、ビードワックスの様に単機能品ではないので、1本持っていれば非常に便利です。

ふすま等の滑りを良くするのに使ったり、家具のヒンジ部分や鍵穴にも使えます。

油を使えないところの潤滑に役立ちます。

ビードにシリコンスプレーをすることで、ホイールとの滑りを良くして、スルッと楽にタイヤを外そうという魂胆です。

しかしながら、力技でタイヤレバーにパイプを延長して、外してやりました。

あまり力技でやりすぎると、レッツ4の鉄製ホイールは簡単に曲がってしまうので注意が必要です。

バルブの交換

バルブは交換するので、カッターナイフで付け根のゴム部分を切って取外しました。

ここでまた、苦労しました。

バルブがナカナカはまらないのですよ。

専用の工具もあるらしいのですが、そこは・・・。

結局、バルブのゴム部分にシリコンスプレーを少量かけて、12mmのソケットで押し込みました。

うにゅ~スポンって感じで入りました。

タイヤの組み込み

新品タイヤをホイールに組む時は、タイヤの回転方向に注意してくださいね。

ビードを上げてから気づいたら、最悪の暗黒を感じることになりますんで。

タイヤの組込は、回転方向と、タイヤに黄色いペンキの印がつけられた軽点とバルブ位置をあわせて、組み込みます。

外すことに比べれば、組み込むのは簡単でした。

タイヤのビードに、シリコンスプレーを吹いて、タイヤにホイールを斜めに入れて、上から足でムギュムギュ踏んで、最後はパイプで延長したタイヤレバーでムギュギュギュギュ~とすれば、はいりました。

タイヤがホイールにはまったら、立てた状態で上から体重をかけてゴロゴロ転がして、ホイールになじませます。

軽点とバルブの位置を確認して、エアーを入れてビードを上げます。

手動ポンプで「彼岸島」くらいハァハァゼェゼェ頑張りましたが、ビードは上がらなかったので、車の12V電動ポンプで「ポッコン」と上げました。

ガソリンスタンドやオートバックスにいけば、エアーコンプレッサーを使わせてもらえる場合もあるので利用してみるのも手かもしれません。

強力なエアーコンプレッサーだと、ビートが上がる時に結構な音がでるときがあるので、様子を見ながらゆっくりとエアを入れてください。

タイヤ交換完了

タイヤを中性洗剤を薄めた洗剤で洗い、シリコンや油分を落とします。

ホイールもキレイにしておきます。

ブレーキ部分はパーツクリーナーで、ブレーキカスなどを流して脱脂しておきます。

リアアスクルの締め付けトルクは120N・m

ピカピカで気持ちいいですね。リアホイールってこんな時にしか洗えないですからね。

マフラーを戻して完成!

次はやりたくないかな・・・。

その後ビードワックス(ビードクリーム)を購入しました。

フロントタイヤも交換しました。

![KURE [ 呉工業 ] シリコンスプレ- (420ml) [ For Mechanical Maintenance ] 潤滑・離系剤 [ KURE ] [ 品...](https://m.media-amazon.com/images/I/41O9TBUrjZL._SL500_.jpg)